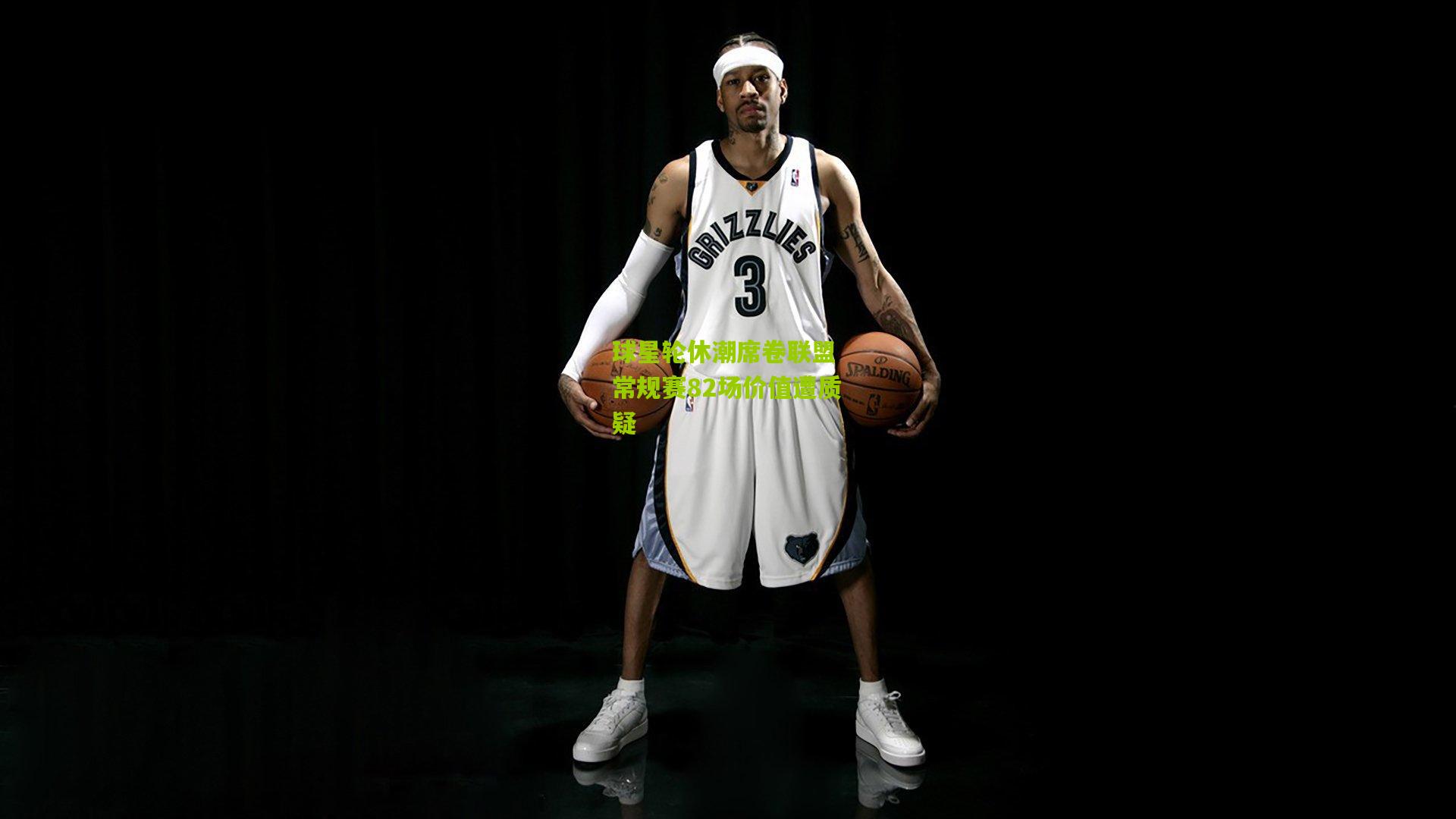

球星轮休潮席卷联盟 常规赛82场价值遭质疑

凌晨三点,芝加哥联合中心球馆的灯光依然亮着,观众席却空空如也,看台上唯一的身影是场馆管理员,他正打着哈欠,望着下方球场上几名替补球员在进行着乏味的战术演练,原本一票难求的焦点之战,因为双方四位全明星球员同时轮休,变成了发展联盟级别的对决。

这一幕正在全美各大球馆频繁上演。

本赛季至今,联盟球星轮休场次已创下历史新高,超过30位全明星球员因“负荷管理”缺席了至少一场比赛,上周末全国直播的强强对话中,两支争冠球队共有五名当家球星作壁上观,引发球迷强烈不满,那些花费数百甚至上千美元购票的观众,在场馆入口处才通过手机推送得知偶像不会上场。

“我带着儿子从三百英里外赶来,就为了让他亲眼见到他的篮球偶像。”一位在售票窗口前要求退票的父亲无奈地表示,“这不是我们想看到的职业篮球。”

轮休策略的演变

球员轮休并非新鲜事,早在二十多年前,就有教练在赛季末无关紧要的比赛中让主力休息,但如今,这一做法已从战略调整演变为系统化工程。

圣安东尼奥某球队的运动科学部门内,十几块屏幕同时显示着球员的各项生理数据,睡眠质量、肌肉疲劳度、神经反应速度,甚至球员的压力激素水平都被纳入考量,这套价值数百万美元的监测系统,能够预测球员受伤风险,并自动生成“轮休建议”。

“现在的球员身体状况监测已经精确到每一步移动、每一次起跳。”该部门负责人解释道,出于保密要求他不愿具名,“我们收集的数据显示,背靠背比赛后,球员肌肉微创伤风险增加42%,这不是教练的决定,而是科学结论。”

科学数据背后,是越来越失望的球迷群体,联盟收视率数据显示,有球星缺阵的全美直播比赛,观众人数平均下降28%,更令人担忧的是,现场上座率也首次出现明显下滑。

商业利益与竞技本质的冲突

从商业角度看,现代NBA从未如此成功,新转播协议将使2025-26赛季工资帽飙升至1.71亿美元,球队估值水涨船高,但与此同时,球员缺席场次却在持续攀升。

“联盟正在面临一个根本性矛盾,”体育商业分析师马克·汤普森指出,“转播商支付巨额费用是为了转播球星对决,球迷购票是为了观看顶级表演,但当商业成功达到顶峰时,球员出勤率却在下滑。”

一些球队管理层私下抱怨,常规赛82场的赛程过于漫长,导致球员不得不选择性休息,但联盟办公室则担心,减少常规赛场次将直接影响电视转播收入和球队分红。

“这是一个价值数十亿美元的难题,”某球队总经理坦言,“我们既需要保证联盟收入,又要确保球员健康进入季后赛,目前来看,两者似乎越来越难以兼顾。”

球迷与球员的不同视角

在俄克拉荷马,一位季票持有者向记者展示了他收藏的球票存根——过去两个赛季,他购买的41场主场比赛中有12场看不到球队头号球星上场。

“我理解球员需要休息,但当我们支付了全赛季的费用,我们期待看到完整的球队。”这位已连续购买季票十五年的老球迷表示,“球队应该为这些场次提供部分退款或补偿。”

然而球员们对此有不同看法。

“球迷们只看到我们打32分钟比赛,却看不到我们为此付出的一切,”一位全明星前锋在更衣室接受采访时说,“他们不知道我们每天需要接受多少小时的治疗,不知道我们如何管理身体,只为延长职业生涯,我的目标是能够健康地打十年、十二年,而不是在五年后因过度损耗而退役。”

寻找解决方案

联盟办公室已意识到问题的严重性,据知情人士透露,竞赛委员会正在讨论多种方案,包括缩短季前赛、延长常规赛周期、减少背靠背场次,甚至考虑举办中期杯赛的可能性。

一些创新提议也在讨论中,比如将常规赛减至78场,同时引入赛季中的淘汰赛,让比赛在保持商业价值的同时增加新鲜感。

“我们必须在球员健康和比赛完整性之间找到平衡点,”联盟总裁在最近一次业主会议上表示,“任何解决方案都需要各方妥协——球队、球员、转播商,当然还有最重要的,我们的球迷。”

部分球队已开始尝试主动沟通策略,提前数周公布可能的轮休计划,让球迷有心理准备并提供换票选择,但更多球队仍坚持临场决定,以防对手利用这一信息。

随着季后赛临近,轮休风潮可能进一步加剧,那些已基本锁定排位的强队,将在最后两周让主力大量休息,为季后赛储备能量。

站在联盟历史的角度,这或许是一个必经的成长阵痛,从24队到30队,从简单的赛程到全球飞行,NBA的扩张不可避免地带来了新的挑战,但如何在不损害比赛灵魂的前提下解决这些问题,将是未来几年联盟面临的最大考验。

在纽约第五大道奥林匹克塔的联盟总部内,官员们正在审阅又一份赛制改革提案,窗外,霓虹灯照亮了巨幅篮球广告,上面是联盟当下最火的几位球星,而提案的第一页,赫然写着:“关于提升球星出勤率的综合方案”。

常规赛的意义究竟何在?这个问题已不再只是球迷间的谈资,而成为了关系到联盟未来发展的核心议题。